有馬温泉街は浴衣で散策できる気さくな雰囲気も持ち合わせています。湯上りでぶらっと立ち寄ってみたい記念や想い出になるお土産店・名所を厳選しました。

この記事の目次

有馬温泉の人気お土産は有馬サイダー・てっぽう水

有馬サイダーの起源

明治初年には、有馬は湯山町と呼ばれていました。

明治初年には、有馬は湯山町と呼ばれていました。

1873年、湯山町長の梶木源次郎が有馬の杉ケ谷に炭酸ガスを含む泉があると聞いて、兵庫県庁に調査を依頼した所、1875年に検査によって良質の炭酸水であると確認されました。

堺の酒造家で、清酒「春駒」の醸造元である鳥井駒吉は、日本で初めて清酒を瓶詰めし世界各国に清酒を輸出した明治の大起業家です。

1882年に日本初の民間鉄道会社である阪堺鉄道 (現在の南海電鉄)、1887年には大阪麦酒 (現在のアサヒビール)を設立しました。

1901年に、彼が発起人となって設立した「有馬鉱泉株式会社」は、有馬に湧き出る炭酸水を瓶詰めし、炭酸入りのミネラル・ウォーターとして海外に輸出し始めました。

有馬サイダーの始まり

1906年には、炭酸水に香料や甘味を加えて「有馬炭酸鉄砲水>」という名称で清涼飲料水の製造が始まりました。

さらに1908年には本格的に製造が軌道に乗り、年間2~3千箱も出荷するようになりました。

栓を抜くとポンという音がしたので、「てっぽう水」というネーミングになったそうですが、その後、「有馬サイダー」と呼ばれるようになりました。そのラベルには”曾て杉ヶ谷に湧出し毒水と恐れられし炭酸水が日本のサイダーの原点なり”と書かれていました。

その後は衰退してしまい、現在温泉街で売られているてっぽう水は、炭酸泉を使っていないものです。

ところが、炭酸水を使った明治時代の復活品が発売!

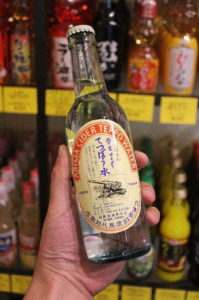

日本最初のサイダーといわれている「有馬サイダー」を地元の合資会社有馬八助商店が復活させた製品。

味の方はレシピが現存せず再現とまでは行きませんが、強めの炭酸圧で、風味付けもどこか懐かしい味です。

誇らしげな大砲のトレードマークは、明治時代のビン詰め炭酸水「てっぽう水」の物で、ストレートな表現で、定評ある飽きの来ないさわやかな風味をお楽しみください。

>>ネットで直販!ヤフーショッピングで有馬サイダーが注文できます。

有馬芸妓さんと一緒に遊べます

有馬温泉には粋な芸者さんと遊ぶことできます。芸者さんと遊ぶことは女性はご法度のイメージを持つ方もいるかもしれませんが、そんなことはありません。有馬温泉に来たらぜひ、一度芸妓さんの艶やかな姿と粋な踊りを見学しながら遊んでください。

有馬芸妓さんの歴史

兵庫県で芸妓がいる温泉は、有馬温泉だけ。昭和30年ころには120ぐらいいた芸妓さんも現在では、20名ほどに減っているそうです。

昔、有馬に湯女という人達がいました。

昔、有馬に湯女という人達がいました。

仁西上人が有馬を再興して十二坊を建てた時に、湯女を置いたと伝えられていますが、いつごろだったのか、よくわかっていません。

各宿屋に親湯女と小湯女がいて、それぞれに決まった名前がつけられていました。

仕事はお客様が湯に入る時の世話をしたり、酒宴の座で踊ったり唄ったり歌を詠んだり囲碁やお話の相手をしたり、各所めぐりをしたりして、もてなしたそうです。

秀吉時代には扶持米をいただいていたそうです。(当時の直参ですね今でいえば国家公務員みたいなものかな)

今の芸妓さんは、日本舞踊、長唄、小唄、お囃子(太鼓、鼓、大鼓)など伝統芸に誇りを持ってお稽古に精進しされているそうです。

有馬芸妓さんと遊ぶには

有馬温泉ではお風呂もいいけど、旅のもうひとつの楽しみはお座敷。

有馬伝統のお座敷遊びを守り続けている有馬の芸妓さん。

芸妓衆は、お客様に呼ばれて各旅館さんへ伺います。

宴会が始まりますとお客様に「今晩は本日は有難うございます」と挨拶して、お客様のお席に行かせていただきます。

しばらく雑談をさせていただき頃合を見計らって「お座付」をします。

お座付とは芸妓衆からお客様に対して「本日はようこそいらしてくださいました。」という気持ちを込めたご挨拶の様なものです。

四季により、その季節に応じた踊り、有馬の踊り等を披露してくれます(約10分間)。

それが終わると、あとは皆様とお話をしたり、お座敷遊びのゲームをしたりして楽しい時を過します。カラオケのデュエットにも応じてくれます。

時間は一席が2時間です、あと延長は30分。

芸妓さんの予約の際に旅館の予約係りで承ってくれます。

インスタ映えする芸妓さんに変身できますよ

有馬芸妓の検番「田中席」さんでは、現役の芸妓がメイク、着付けをしてくれて艶やかな芸妓さんに変身できます。変身後は簡単な芸妓作法や言葉遣いも教えてくれます。

まとないチャンスなので、ぜひ芸妓さんに変身してみては?

インスタ映え間違いなしです!

・料 金 :12,000円 (税込)

・時 間 :11~14時迄 受付

※予約は宿泊旅館からお願いできます。

もしくは検番へ直通TEL078-904-0196(有馬検番)

芸妓さんと有馬温泉の行事

毎年、1月2日に行われる入初式では、有馬芸妓の扮する湯女が古式豊かに湯もみ行事を行います。

4月上旬のさくらまつり、7月中旬の芸妓さんの浴衣会、7月下旬~8月中旬の涼風川座敷などで芸妓さんの舞い踊りを見ることができます。

8月上旬の夏祭りでは、芸妓さんと一緒に踊りを楽しめますよ。

・検番 田中席

・兵庫県神戸市北区有馬町199-4

◆TEL:078-904-0708(有馬温泉観光総合案内所)

杖捨て橋から近い人気旅館

/arima-spa/arima-ninkiyado/kourokan/

/arima-spa/arima-ninkiyado/taketoritei/

有馬温泉人気お土産店~灰吹屋西田筆店の人形筆

有馬温泉を訪れた人が必ず買っていくほど人気のあるお土産屋さんが西田筆店。室町時代から続く伝統の技有馬人形筆のご紹介をします。

室町時代から続く、可愛いカラクリ筆

筆を持つと色鮮やかな軸から、可愛らしい人形がぴょっこり顔を出す人形筆。有馬の伝統工芸品に指定されている人形筆は、かなり長い歴史をもっています。

筆を持つと色鮮やかな軸から、可愛らしい人形がぴょっこり顔を出す人形筆。有馬の伝統工芸品に指定されている人形筆は、かなり長い歴史をもっています。

約1300年前に子供ができないことを悩んでいた孝徳天皇の后が、有馬の湯に浸ったところ子供を授かったことにちなんで作ったのが始まりです。

また、寛政8年(1796)の「摂津名所図會」には、筆から飛び出した人形を見て喜んでいる人の絵が残されています。

筆を垂直に立てないと人形が飛び出さない仕組みなので、書道の練習用にもよく使われていたようです。

竹の軸に絹糸と巻き付けて模様を作りますが、基本の絵柄は市松、矢がすり、青海波、うろの4つ。

これをアレンジしてさまざまな模様を作りだします。

一見、模様が細かいほうが難しそうですが、ごまかしがきかないので、基本柄が一番難しいのだそうです。実用的なお習字の筆として、また子宝授与の縁起物として、伝統の技が光る美しい有馬人形筆を手にしてみませんか。

限りない色と柄の組み合わせが、美しさを生む

この道60年以上という西田さん(写真上)。糸車に巻かれた絹糸を隙間なく筆に巻いていく作業は、すべて手作業のため、一日12~13本つくるのが限度。目の疲れもひどいそうですが、「人形筆がとても綺麗なものでしょう。だから飽きることなく、続けてこられたんですよ」と柔和な表情で語られます。筆の模様は、「市松」「青海波」「うろこ」「矢がすり」の四種類を基本としますが、組み合わせや絹糸の色を変えることで、数限りないバリエーションのある美しい筆ができあがります。

人形筆◆灰吹屋西田筆店アクセス

〒651-1401兵庫県神戸市北区有馬町1160

TEL: 078-904-0761

営業時間:9~17:30

定休日:水曜

TEL:078-904-0153

営業:9~18時

定休日:水曜

松茸昆布お取り寄せはこちら

ヤフーショッピングからお取り寄せできます。

十八羅かんの松茸昆布ご注文こちら

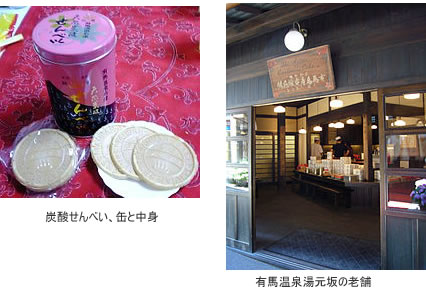

三津森本舗の炭酸煎餅

炭酸せんべい(炭酸煎餅)とは、兵庫県神戸市の有馬温泉、兵庫県宝塚市の宝塚温泉の名産とされる菓子。

黄色から黄褐色をしており、表面には焼型の紋様が凹凸をしている煎餅です。

赤ちゃんからお年寄りまで、みんなが大好きな炭酸煎餅

温泉街のほぼすべてのお土産屋さんで目にするレトロなデザインの缶。

この中身こそが有馬温泉名物・炭酸煎餅です。

厚さ1~2mmの薄焼きの煎餅で、サクッとした軽い食感と口の中に広がるほのかな甘さが特徴です。

炭酸煎餅の元祖として知られるのが三津森本舗です。

炭酸泉を使った有馬歳サイダ―が製造され評判になっていた明治40年(1907)ごろに、三津森本舗の創業者・三津森繁松氏が考案。

材料は小麦粉、片栗粉、砂糖、塩、炭酸泉だけ。

煎餅が厚いとかたくなって美味しくなくなるので、とにかく薄く仕上げているのだとか。

煎餅の図柄は炭酸泉源公園の東屋。当時は備長炭で1枚1枚型を使っていたそうですが、現在は一度に9枚焼ける機会で手焼きしているそうです。

材料も、デザインもほぼ当時のまま。

三津森本舗の店先では、職人さんが手焼きする様子が見られます。

テンポよく鮮やかに焼く姿に見とれてしまいそうです。

◆TEL078-903-0101(三津森本舗)

営業:8時30分~18時

定休日:年中無休

販売形態としては、湿気を防ぐ為円柱形の缶入りのものや、個別包装されたものが大きな缶に入っているもの、割れたものを袋詰めにしたもの等が有る。

有馬温泉、宝塚大劇場、六甲有馬ロープウェーの六甲山頂駅、中国自動車道西宮名塩サービスエリア等で販売されている。

▼ネット直販!『吉高屋』の有馬名産炭酸煎餅▼

名湯有馬温泉で明治元年創業。実店舗営業のお土産物店『吉高屋』の安心の直販サイトです。有馬温泉名物はもとより、有馬温泉の入浴剤や石鹸をはじめ、有馬温泉をモチーフにした独自のオリジナルグッズがおすすめです。店主がセレクトしたスグレモノ・面白和雑貨も盛りだくさん。

神戸の夜景を六甲山ロープウェイで楽しむ

六甲山の夜景を楽しむのに利用したいのが、六甲有馬ロープウェーです。

六甲有馬ロープウェー は、兵庫県神戸市の六甲山と有馬温泉を結ぶロープウェーで、神戸市都市整備公社が運営しています。

かつては全長5000mと日本一長いロープウェーでしたが、現在は表六甲線 (2.3km) が休止され裏六甲線のみで運行されています。

有馬温泉駅から六甲山頂駅まで、あっと言う間に頂上にたどり着いてしまいます。

降りてから、心ゆくまで夜景を楽しんでくださいね。

終発時間が季節により異なるので注意を!

◆裏六甲線

六甲有馬ロープウェーの有馬温泉駅と神戸電鉄有馬線有馬温泉駅間は隣接していませんが、その駅間は神鉄バス有馬温泉ループバスが運行されています。

表六甲線の休止と同時に、六甲山頂カンツリー駅は六甲山頂駅に、有馬駅は有馬温泉駅に改称されました。

◆TEL 078-891-0031

有馬名物の石段

温泉寺へ続く長い石段。

この石段を登りきると、右手に一軒のホテルがあらわれます。

実に不思議な場所に立つホテルの名は、”有馬ロイヤルホテル”。

なぜ、この場所にホテルが建てられたのでしょうか?

その答えは、ごもっともなものでした。

「有馬温泉の中心地だからです。観光に便利だから・・・」と。

金の湯の裏を通ってくれば、石段を登らなくてもホテルに辿り着けます。

しかし、せっかくだから、ホテルに行き着くのに大変ですが、石段を登っていくのも旅の思い出になるのではないでしょうかね。

◆有馬ロイヤルホテル

神戸市北区有馬町987

/arima-spa/meibutsu/arimaroyal-h/

TEL:078-904-0541