通称/伊勢音頭

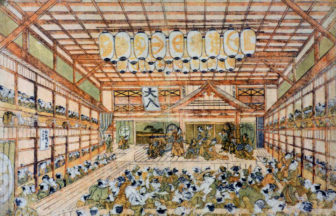

近松徳三作の世話話。寛政八年(1796)七月、大坂角の芝居初演。同年、伊勢の茶屋で実際に起こった刃傷事件を直後に舞台化したもの。

あらすじ

伊勢古市の廓油屋。阿波の家老の息子今田万次郎が、お家の宝刀青江下坂とその折紙(鑑定書)を探している。いっぽう、お家横領をたくらむ一派の徳島岩次も身分を隠して刀をさがしている。

伊勢の御師(下級の神官)福岡貢は、今田家に恩を受けた身で、刀を探していたがようやく手に入れ、万次郎に渡すため油屋を訪ねる。残るは折紙、これがなくては下坂もただのナマクラなのだ。万次郎は留守。油屋には貢と恋仲のお紺という遊女がいるが、仲居の万野はあわせない。

阿波の客が見請けするのだという。

やがてあらわれたお紺は、満座のなかで貢に愛想づかしをする。怒った貢は、料理番の喜助に預けていた下坂をもってかえる。しかし、それは別の刀で気づいて戻った貢は、お紺から折紙をもらう。

お紺の愛想づかしは、阿波の客(実は、徳島岩次)が持っている折紙を奪うための計略だったのだ。やがて刀をめぐって万野ともみあっているうちに、鞘が割れ、万野を切ってしまう。

一度血を吸った妖刀は、貢の意志にかかわりなくつぎつぎと人を惨殺していく。この刀こそ、喜助の機転によって守られた本物だったのだ。

見どころ

貢は上方風の二枚目だが芯はしっかりしていて、この場だけでいえば辛抱役。

「万野を呼べ」などのせりふをはじめとする急所ではきっぱりとした演技が要求される。このせりふのあとの見得や、万野の仕打ちに怒って、刀のかわりに扇をつかんでの見得などがひとつの見せ場。

万野は憎々しいうちにも相応の色気を要求される難役で、側面から貢の演技を盛りたててゆくのである。殺しの場面は、刀にふりまわされる貢を中心に、さまざまな工夫がなされている。

●名せりふ

お鹿・・・モシお紺さん、否えいなァ油屋のお紺さん。お前の目からはわたしの顔がおかしかろ。皆さんもおかしかろ。蓼も蓼、大きな蓼じゃ、大蓼じゃ。

何ぼ蓼でもへちもので、切れる所は切れやんす。

ついぞこれまで客衆に無心言うた事もなければ、客に振られた事もないぞえ。